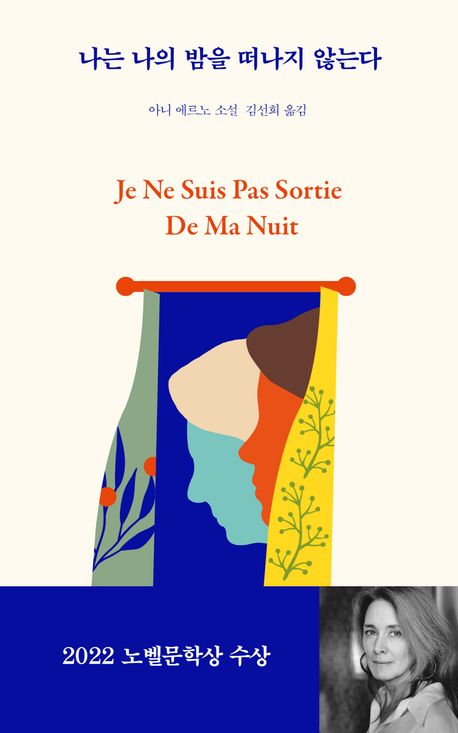

- 아니 에르노 장편소설

- 김선희 옮김

- 열림원 출판

지난 47년간 프랑스문학을 대표하는 작가로 자리해온 아니 에르노. 그녀의 언어는 우리의 삶을 날카롭게 파고들어 생의 가장 깊은 곳에서부터 울려 나온다. “나는 내가 직접 체험하지 않은 허구를 쓴 적은 한 번도 없고 앞으로도 없을 것이다”라고 스스로의 작품세계를 정의했던 것처럼 그녀의 소설은 결코 삶과 분리될 수 없다. 그녀가 삶에서 겪은 상실감과 어떤 존재적 결핍은 언제나 글쓰기를 촉발하는 단서로 작용했다. 『나는 나의 밤을 떠나지 않는다』는 치매에 걸린 어머니를 돌보며 죽음이라는 저항할 수 없는 이별을 마주한 아니 에르노의 처절한 심정을 담은 문병일기다.

(중략)

“나는 나의 밤을 떠나지 않는다”는 ‘나’의 어머니가 글로 쓴 마지막 문장이다. “뭔가 잃어버린 것을 찾는 사람처럼 자꾸만 집을 되돌아보”던 어머니가 남긴 마지막 문장이 떠나지 않겠다는 선언이라는 점은 그녀가 살아온 궤적에 갖는 열렬한 의지를 보여준다. 밤의 거칠고 험상궂은 몰골은 낮과 사뭇 다른 모습이지만, 그 시간까지도 모두 자신의 소유임을 알고 있었던 어머니는 “결국 혼자 힘으로 자신의 밤을 헤치고 나갔던 것이다.”

--------------(출판사 서평 중에서)----------------------------

2022년 노벨문학상 수상 소식이 전해지자마자

서점가에는 그녀의 책들이 깔리기 시작했다.

보통의 책들보다 다소 작고, 한 권의 책이 얇기까지 하다.

그 중 도서관에서 검색을 하였더니

이 책이 마침 있길래 빌려서 보았다.

한 인간이 인간이지 못하도록 만드는 '치매'는

정작 걸린 사람은 자신을 알지 못하는데

주변 사람들을 괴롭힌다는 점에서

정말 몹쓸병이다.

사람이 더이상 인간답지 못할 때

그럼에도 '생활력' 그 자체이어야 한다는 것이 끔찍하다.

난 이제 자식의 입장에서보다는

치매로 늙어갈 우려와 걱정을 하며 책을 읽는 것을 보니

늙긴 많이 늙었나보다.

그 엄마의 모습이 미래의 나의 모습일 수도 있다는 끔찍함에 소름이 끼친다.

더 이상 자신이 누구인지도 스스로를 통제하지도 못하는 깜깜함 속에서도사람들은 그 속을 거슬러 올라가려 애쓰고 있는 것일까?...

인간이 더 이상 인간의 모습으로 살아가지 못할 때

안락사는

누가 결정할 수 있는 것일까?

내가 존엄한 모습으로 죽음을 선택할 수 있도록해주는 것.

그것도 하나의 복지가 아닌가?...하는 평소의 생각이 다시금 든다.

자신의 존재가 그래도 다른 사람에게 의미가 될 수 있음은

행복한 일이다. - 아니 본인이 그것을 알지 못하니, 행복이라 말 할 수는 없고- 좋은 일이다.

소설이라기 보다는

그녀의 일기 그 자체를 보는 것이라

더 와 닿는지도 모른다.

-------------------------------------

<책 속으로>

- 어머니의 치매 그리고 A와의 만남을 통해서야 비로소 나는 육체와 정신적 고통이라는 인간의 본질적인 모습이 내 속에서 부활되고 있음을 깨달았다.(P.64)

- 늙는다는 건 생기를 잃어가는 것이며 동시에 마음속의 움직임이 투명하게 드러나는 것이다.(P.67)

- 나는 어머니에 관해 이야기하고 있지만 어머니의 상태를 있는 그대로 표현해내지 못하고 항상 미흡하게 전달할 뿐이다 그럼에도 불구하고 지금 여기에 있는 어머니는 예전과 다름없는 나의 어머니인 것이다. 바로 이와 같은 사실이 나는 몹시도 두렵다.(P.73)

- 물건이란 세상에 매달려 있기 위해서 꼭 필요한 대상이며 그래서 이들은 자신의 물건을 챙기는 것이다.(P.88)

- 어쩌면 난 이렇게 나의 고통을 이야기하고 기록하여 진술함으로써 내부에 존재할 수 있는 모든 고통의 뿌리를 끌어내어 고갈시켜버리고 지쳐버린 고통이 더 이상 작용하지 못하게 하고 싶었는지도 모른다. 글쓰기와 함께 고통을 상쇄시켜가고자 했던 것 같다.(p.148)