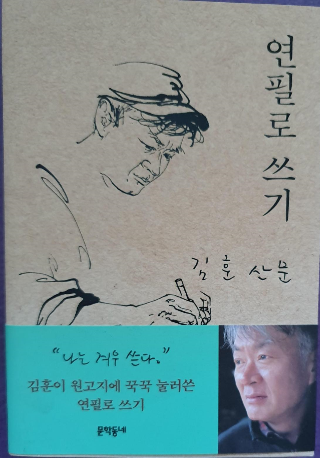

- 김훈 산문

- 문학동네

- 2019년판

< 책소개>

70대의 김훈이 연필로 꾹꾹 눌러쓴 산문의 진경!

여전히 원고지에 육필로 원고를 쓰는 우리 시대의 몇 남지 않은 작가 김훈이 스스로의 무기이자 악기, 밥벌이의 도구인 연필에 대한 이야기로 포문을 여는 신작 산문 『연필로 쓰기』. 집필실 칠판에 ‘必日新(필일신, 날마다 새로워져야 한다)’ 세 글자를 써두고 새로운 언어를 길어 올리기 위해 연필을 쥐고 있는 저자가 《라면을 끓이며》 이후 3년 반여의 시간 동안 써내려간 200자 원고지 1156매의 원고들을 세상에 내놓았다.

소설가이기 전에 이미 탁월한 에세이스트였던 저자는 어느덧 칠순에 이른 스스로의 내면과 대한민국 현대사를 아우르며 자신만의 장르를 완성했다. 가장 더러운 똥에서부터 《칼의 노래》에 미처 담을 수 없었던 인간 이순신의 내면에 대한 이야기를 비롯해, 지난해 세월호 4주기를 앞두고 팽목항, 동거차도, 서거차도에서 머물며 취재한 세월호 참사에 이르기까지 몽당연필로 붙들어둔 문장들을 만나볼 수 있다.

---------(교보 책소개에서)----------------

<책속으로>

- 감훈 작가만이 할 수 있는 표현과 묘사들을 몇 가지 간추려 본다.

-------------------------------------------------------------------------------

- 지나간 맛은 결핍이고, 지금 이 순간의 맛은 충만이다. 이런 개념적인 언사는 음식을 헛먹은 사람들의 말이다. 결핍이 간절하면 가득차서 현재의 시간에서 되살아난다. 먹을 것이 없어도 맛의 기억은 사라지지 않는다. (p.181)

- 한국의 떡볶이는 군것질을 끼니 쪽으로 끌어들임으로써 끼니를 가볍게 하고 군것질을 무겁게 해서 먹고사는 일의 긴장을 헐겁게 해준다. (p.183)

----------------------------------------------------------------

- 마을들은 위태로운 마지막처럼 보였다.(p.263)

- 한 시대 전체의 무늬가 나이테처럼 몸에 쟁여져 있고 옹이로 박혀 있지만, 그들의 생애는 당대사에 편입되지 못하고 선사의 지층 밑바닥에 매몰되어 있었다.(p.263)

- 할매들의 글에는 문자가 인간에게 주는 환상이 없고, 인간의 문자와 문장 안에 이미 들어와서 완강하게 자리잡은 관념이나 추상이 들어 있지 않다. 할매들의 글은 삶을 뒤따라 가면서 추스른다. (p.266)

- 삶이 말을 끌고 나가서, 말은 겉돌지 않는다. (p.273)

- 이념은 야만과 억압을 풍속으로 만들어서 개인을 보편적으로, 그리고 개별적으로 지배하고 있었다.(p.278)

--------할매는 몸으로 시를 쓴다.(칠곡, 곡성, 앙양, 순천 할매들의 글을 읽고 중에서 )---------

- 이 모든 뼈들을 이념의 이름으로 수습해서 위로할 수 있는 것인지를 이등중사 박재권의 구멍 뚫린 수통은 묻고 있다. 이 물음은 너무 가혹해서 이 시대는 아직 대답하지 못한다. (p.284)

- 인류문화의 가장 아름답고 신뢰할 만한 부분은 말에 의해 이루어졌다. 그리고 말은 인간이 저지른 대부분의 죄악에 개입했거나, 그 죄악 자체다. 이제, 말은 소통에 기여하기보다는 인간 사이의 단절을 완성시키고 있다. 말은 말 자신을 반성하지 않는다.(p.338)

- 이 악악대고 웅성거리는 거리에서 나의 기쁨은 무력했다.(p.339)

- 바람이 스칠 때, 키 작은 풀꽃의 색들은 흔들리면서 저 자신의 불안정을 바람이 몰아오는 시간 속으로 풀어넣는다.(p.354)

- 경북 울짐군 죽변항 죽변등대의 일출은 어둠의 먼 곳에서부터 색을 밀어올린다. 바다 위에 뜨는 최초의 색은 어둠을 이어가면서 어둠과 헤어지는 푸른빛이다. 이 여리고 가는 색에 붉은 기운이 번지면서 바다와 하늘에 가득하다. 색은 시간에 실려오고 색이 시간과 공간을 이어놓는데, 일출하는 동해의 색들은 대낮의 밝음 속으로 소멸했다가, 저녁 일몰에 살아난다. 동해의 빛들은 아침에 모이고 서해의 빛들은 저녁에 흩어진다.(p.355)